Каргалинский древний меднорудный и горно-металлургический центр (Каргалы) на Южном Урале представляет собой гигантский и, вне всякого сомнения, уникальный комплекс. Справедливость высказанного утверждения становится совершенно очевидной при сопоставлении с Каргалами не только соседних, но и весьма отдаленных древних горнорудных центров, разбросанных по безбрежным пространствам всей северной (и, пожалуй, не только северной) половины Евразийского континента. Феномен этого центра обусловлен целой совокупностью ярких признаков:

- Чрезвычайно обширная площадь оруденения, суммарно покрывающая до 500 км2; с точки зрения геологических дефиниций Каргалы относятся к категории обширных рудных полей.

Практически все поверхностные выходы руд или же рудные тела сравнительно неглубокого залегания были выявлены еще в ранней древности: открытие и начало широких разработок каргалинских руд датируются еще концом IV или рубежом IV-III тыс. до н.э. (ранний бронзовый век); пик этой активности приходится на эпоху поздней бронзы (II тыс. до н.э.).

- Громадный объем древних и старинных горнопроходческих работ: общее число разнообразных следов подобного рода работ (только поверхностных) характеризуется цифрой, приближающейся к 35000 (рис. 1, 2).

- Общая протяженность подземных выработок составляет, по всей видимости, многие сотни километров (рис. 3).

- Максимальная глубина шахт и горизонтальных выработок в бронзовом веке достигала 40-42 м, а в период Российской империи (1745-1900 гг.) - вплоть до 80-90 м.

- Общий объем извлеченных на поверхность песчаника, мергеля и иных пород оценивается примерно в 100-120 млн. м3, или до 250 млн. т.

- Исключительное богатство Каргалов выразительными археологическими памятниками древнейших горняков и металлургов; к настоящему времени открыты: 1. До двух десятков селищ II тыс. до н.э. (поздний бронзовый век); 2. Четыре курганных некрополя, в которых исследованы захоронения раннего и позднего бронзовых веков, а также отдельные надмогильные курганы; наконец, 3. Повсеместно распространены и памятники первых шагов российской меднорудной и медеплавильной промышленности (XVIII-XIX вв.).

- Масштаб добычи медных руд в бронзовом веке поразительно велик, хотя оценка совокупной массы добытых медных минералов и колеблется в широких границах — от 2,5 до 5 млн. т.

- Огромное количество выплавленной в эпоху бронзы из каргалинских руд меди; ее общий вес, по всей вероятности, может оцениваться также в широких пределах: от 55-60 до 100-120 тыс. т.

- Каргалинская медь в бронзовом веке распространялась по обширнейшим территориям степей и лесостепей Восточной Европы: максимально — до 1 млн. км2.

- В XVIII-XIX вв. Каргалинский комплекс имел ведущее значение для промышленного развития России; всего лишь через 25 лет после «второго открытия» Каргалов, накануне знаменитого восстания Емельяна Пугачева 1773-1774 гг., из этой руды выплавляли примерно четверть меди всей Российской империи; каргалинскую медь вывозили в XIX в. на запад вплоть до Англии и Франции.

Местоположение

Каргалинский центр расположен на Южном Урале, недалеко от Оренбурга. Фактически этот район являет собой мало заметную по ландшафтным особенностям границу между Европейским и Азиатским континентами. Каргалы приурочены к северной зоне Великой Евразийской степи, Рудное поле окружает типичный степной ландшафт с редкими островками лесной, не очень выразительной. растительности. Ближайшие крупные массивы леса отстоят от Каргалов минимум на 200-250 км к северо-востоку: это горно-таежная растительность Южного Урала.

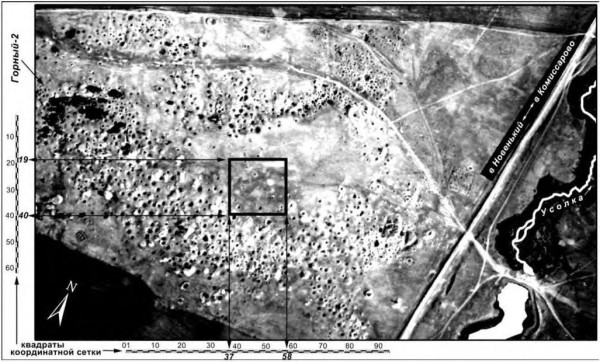

Рис. 1. Каргалы. вид на селище позднебронзового века Горный. Хороню различимы устья древних засыпанных шахт.

Каргалинское рудное поле охватывает имеющую форму овала территорию общей площадью приблизительно 50 х 10 км (т.е. около 500 км2), Богатая медная минерализация проявляется по преимуществу в бассейне р. Урал и, главным образом, его правых крупных притоков - Сакмары и Салмыша. Главной «артерией», вокруг которой сосредоточены меднорудные разработки, является маловодная степная речка Каргалка (точнее — Верхняя Каргалка); от нее и получили название эти знаменитые рудники.

Три открытия Каргалов

Каргалы открывали трижды, а активной эксплуатации их медные руды подвергались дважды. Впервые местные ярко-зеленые малахиты и голубые азуриты удалось обнаружить скотоводам раннего бронзового века. Археологи объединяют это население в огромную степную общность скотоводов, называемую ими древне- ямной: ее племена занимали едва ли не всю южную половину Восточной Европы, от низовьев Дуная вплоть до Южного Урала. Во второй половине IV тыс. до н.э., т.е. более 5000 лет назад, начался первый период рудной эксплуатации этого центра. Длился он около 2000 лет — до второй половины II тыс. до н.э., т.е. вплоть до конца позднего бронзового века, когда кочевое скотоводство в степи сменилось оседлым, свидетельством чего стали тысячи малых и больших поселков, располагавшихся близ водных источников. Тогда — около XIII-XII вв. до н.э. — по непонятной и крайне загадочной для нас причине оседлые профессионалы-горняки и металлурги навсегда покинули рудоносные каргалинские холмы с их неисчислимыми богатствами. От их пребывания остались многие тысячи засыпанных этими же шахтерами шахт, штолен, карьеров, откуда и были извлечены сотни тысяч тонн медной руды.

Три тысячи лет после этого аборигены-скотоводы южноуральских степей - кочевники или же полуоседлые племена вплоть до нового времени, гоняли по этим вздыбленным и «израненным» древними горными проходками увалам свои стада, абсолютно не подозревая о том, что же это такое — медная руда и какое богатство она в себе заключает.

В середине XVI в. пало Казанское ханство, и восточные границы Российского государства вплотную придвинулись к Уралу. В южноуральских степях тогда обитали кочевые и полукочевые народы башкир, упорно сопротивлявшиеся русской колонизации. Потому в 1735 г. специальная воинская экспедиция, возглавленная статским советником и идеологом российского продвижения на юго-восток Иваном Кириловым, двинулась в эти края. Основной целью экспедиции являлось полное освоение этого края, «приводя к тому тамошние народы лаской и награждением чтоб нето известное скрывали и таили но и вновь сыскивая объявляли...». Сыскивать необходимо было в первую голову металлические руды, в коих Российская империя еще с допетровских времен стала ощущать исключительно великую нужду. «Ласки», однако, никак не получалось, и поход был отмечен тяжелыми кровавыми следами. Прошел И. Кирилов также мимо Каргалов, но буквально рядом с ними, не заметив этой редкостной сокровищницы. Однако какие-то темные слухи о неведомых зеленокаменных холмах до любознательных снабженцев кирилловской экспедиции докатились. Во всяком случае, причастные к организации этого похода купцы братья Иван и Яков Твердышевы из Симбирска - вскоре появились с рудознатцами на Каргалах и рискнули начать в этом беспокойном районе большое рудопромышленное дело. Так в начале 40-х гг. XVIII в. произошло второе, и чрезвычайно быстрое, открытие этих меднорудных залежей.

Рис. 2. Аэрофотоснимок площадки селища Горный, окруженного следами древних шахт.

В отличие от первого открытия почти пятитысячелетней давности, процесс выявления рудных тел оказался несравненно более простым: для российских промышленников, по сути, все уже было подготовлено горняками бронзового века. «Древние здешних мест обыватели в горных делах, а наипаче в плавке меди, в свое время великие и сильные имели промыслы… Тут в старину с таким искусством горная работа производилась, что и нынешние штейгеры и горные служители лучше того не делают...». Так говорил «генеральный директор» Каргалинских рудников один из братьев Твердышевых, ведавший разработками руд на Каргалах; и именно яркие следы старых разработок явились надежным реперами для твердышевских разведчиков недр. Потому едва ли не сразу, буквально 3-5 годами позднее, вся трудно охватываемая глазом громада Каргалов стала сравнительно ясной для российских заводчиков. Гигантские площади южноуральской степи вместе с неисчислимыми богатствами Каргалов Твердышевым удалось откупить у местных башкир всего за две сотни рублей. Поразительно, но столь жалкие «стартовые» деньги уже через несколько лет позволили этому купеческому семейству влиться в число богатейших людей Российской империи...

Примерно 150 лет усиленно добывали каргалинские руды. Любопытно, однако, что горные работы в XVIII-XIX вв. велись практически теми же архаическими способами, что и в бронзовом веке. Потому справедливо звучали даже в XIX в. слова Якова Твердышева о том, что « ...и нынешние штейгеры лучше того не делают». Однако медных минералов в каргалинских недрах становилось все меньше, а искать их становилось все труднее. Может быть, самый тяжелый удар для Каргалинского горнопромыслового дела последовал с отменой крепостного права. Приобретшие некие человеческие права крепостные и полукрепостные горняки стали разбегаться с медных копей...

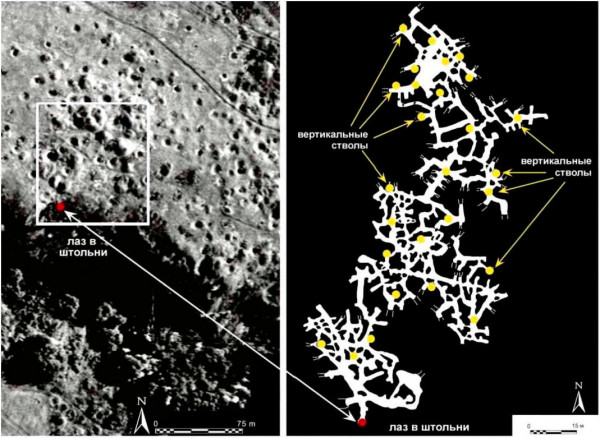

Рис. 3. 1. Аэрофотоснимок небольшого участка горных разработок Каргалов; прямоугольник, очерченный белыми линиями, ограничивает участок в 1 гектар; 2. «Лабиринт» подземных выработок в пределах оконтуренного участка — общая длина проходок здесь достигает 1,5 км.

К рубежу ХIХ-ХХ вв. на Каргалах вновь воцарилась тишина, и только бесчисленные холмы отвалов и провалы древних и старинных шахт напоминали о кипевшей здесь когда-то работе. Наступило время второго «забвения» Каргалов, и длилось оно почти сотню лет.

Наконец, наступило время третьего — уже археологического — открытия Каргалов. Свершилось оно, однако, не в одно мгновение: сам процесс даже первичного и приближенного понимания что же такое Каргалы? — растянулся практически на трехлетний период, с 1989 по 1991 г. Но обусловленность этого «тугомыслия» очевидна. Ведь комплекс оказался столь велик и столь непривычен для археологов, что вначале исследователи просто плохо понимали. на какого гиганта они напали.

В этой удивительно поздней дате археологического открытия Каргалов таилась по крайней мере одна труднообъяснимая странность. Сами древние меднорудные выработки на Каргалах в российской научной литературе были охарактеризованы одними из самых первых. Сделано это было еще в 1762 г. также первым членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (так именовалась тогда Российская академия), знаменитым оренбургским краеведом, Петром Ивановичем Рычковым (из его труда мы и цитировали, к примеру, слова Якова Твердышева). И их ведь часто поминали, но с той давней поры вплоть до конца 1980-х гг. археологи на Каргалах не появлялись, хотя южный край этого рудного поля был всего лишь в 50 км от центральных кварталов Оренбурга.

Топографический феномен

Три года мы искали следы древних поселений на Каргалах. Два года безуспешной работы, и только на третий мы с трудом обнаружили ключ к ним. Неудача наша объяснялась тем, что в попытках обнаружить селища все свое внимание мы направляли на берега речек: ведь только там, в удобных для поселений местах, могли, согласно прежнему нашему и иных исследователей опыту, залегать слои селищ бронзового века. Но неудача следовала за неудачей. Тогда, угодив в некий тупик, мы решили действовать по парадоксальному принципу — «от обратного»: искать там, где поселков вроде бы не могло быть. т.е. в крайне неудобных местах, вдали от воды, на вершинах холмов или по краям плато у крутых и глубоких оврагов. Там-то мы и наткнулись на слои селищ, и тех оказалось изрядное множество.

С этого момента мы постепенно стали проникаться мыслью, что Каргалы — это комплекс самых разнообразных памятников, где «все может быть не так», где структуры едва ли не всех объектов строились на базе каких-то иррациональных и ныне плохо понимаемых принципов.

Начало наших раскопок селища, получившего наименование Горный, датируется 1992 г., а первый и длительный тур его раскопок экспедиция завершила только 10 лет спустя, в 2002 г. После этого стало необходимо остановиться и обдумать все, что удалось открыть и на Горном, и на Каргалах.

Горный — где «почти все было не так»

Площадка селища, равная 3-4 га, располагалась на северо-восточном и сбегающем к речке Усолка склоне высокого холма, примерно в 0,5 км от воды. Поселок был плотно окружен вздыбленным кольцом из нескольких тысяч горных выработок. Поверхность площадки никаких следов древнего селища не обнаруживала, отчего мы совсем не сразу догадались, что таится под поверхностным слоем почвы. Ведь уже с глубины 30-40 см почти невероятная плотность концентрации находок, датированных позднебронзовым временем, попросту обескураживала тех исследователей, которым доводилось изучать степные памятники этого времени.

Рис. 4. Селище Горный. Раскоп одного из комплексов II тыс. до н.э.

За девять экспедиционных сезонов нам удалось вскрыть всего немногим более 1000 м2 культурного слоя эпохи бронзы (рис. 4). Важнейшие добытые здесь материалы говорили о принадлежности селища к так называемой срубной культурно-исторической общности оседлых скотоводов II тыс. до н.э., чьи многочисленные памятники были рассеяны почти по 1,5 млн. км2 всей степи и лесостепи Восточной Европы, от Южного Урала до Днепра. Не слишком большой охват вскрытой на Горном площади, в первую голову, был обусловлен той самой обескураживающе высокой концентрацией древних материалов. Их масса во много раз превосходила все, что было известно нам для любого - даже самого богатого — степного селища. По этой причине процесс раскопок и не мог протекать быстро: иначе множество наблюдений прошло бы мимо нашего внимания.

Да и жилые и производственные сооружения здесь не были похожи на те, с какими обыкновенно сталкиваются археологи, изучающие единокультурные с Горным памятники. Первый период существования селища характеризовался сезонным использованием малых жилищ. Мы даже именовали их «жилищами-норами». В основном они были похожи на сравнительно простые ямы, на дне которых ночью могли отдыхать от 1 до 4 человек. Ямные жилища отличали глубина от 130 до 200 см, вертикальные стенки, утоптанный плоский или слегка вогнутый, «корытовидный», пол, чаще всего в виде овального пятна площадью от 1,5 до 4 м2. На полу мы никогда не находили следов очага, однако большие и малые осколки обожженных песчаниковых плит выдавали, что эти раскаленные на поверхностном костре и сброшенные на дно камни согревали замкнутое пространство жилой ямы. Таких жилищ нам удалось вскрыть всего около 60, и чаще всего они теснились группами.

Ясно, что если сверху эти ямы прикрыть, к примеру, шкурами, то такие жилища могли укрывать людей от ночных холодов и дождей лишь в бесснежные сезоны — от весны до ранней осени. Для убежища в столь нередкие здесь свирепые зимы подобные обиталища уже не годились. Стало быть, люди приходили сюда в относительно теплые сезоны и работали в тех шахтах, что окружали жилую площадку. Зимой же жилая площадка этого рудного холма пустела.

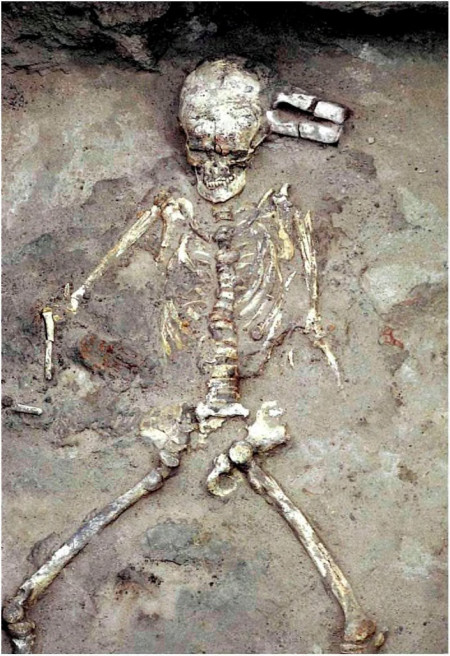

Рис. 5. Могильник у села Першин, курган 1. Этот литейщик отличался юным возрастом: ему было не больше 13 лет. Но его уже инициировали в мастера, о чем говорит литейная форма для втульчатого топора, лежавшая у левого виска (такой топор в начале III тыс. до н.э. предназначался всегда для племенной знати).

В какой-то момент и по не совсем понятной для нас причине вожди этого клана рудознатцев и металлургов решили кардинально поменять стратегию каждодневной жизни и труда. Специфический способ горных работ предшествующего периода, чем-то напоминающий современный «вахтовый», был заменен на постоянный. С этой целью на площадке стали сооружать сложные комплексы, пригодные также и для зимнего обитания. Чаще всего их основными деталями становились жилой отсек, плавильный двор, а также двор рудный, где аборигены хранили лучшие образцы медных минералов, предназначенных для выплавки металла. Для этих комплексов отрывали огромные котлованы глубиной до 120-150 см. Еще один любопытный признак: котлованы этих комплексов всегда «накрывали» отдельные группы более ранних сезонных жилищ-нор. Верхние части их ям сносили, а нам от ранних жилищ оставались явные следы лишь их нижних частей вместе с полами и тем, что было на них. И эта приуроченность крупных всесезонных жилищно-производственных комплексов к малым сезонным жилищам-норам оказалась для нас совершенной новостью. В ареале срубной общности таких памятников до сих пор не находили. Видимо, те родственные семьи, которые обитали в теснившихся друг к другу ямных жилищах. обустраивали свои всесезонные комплексы абсолютно точно на месте своих прежних «нор».

Металл, керамика, камень

На Горном почти все оказалось не таким, как ожидалось нами в начале экспедиционных работ. Пожалуй, лишь ручной лепки глиняная посуда, украшенная порой довольно сложными узорами, оказывалась «такой», т.е. вполне ожидаемой для срубной общности, хотя и ее оказалось очень много: более 120000 фрагментов примерно от 6000 горшков. Все остальное в большей или меньшей степени несло на себе черты своеобразия. Прежде всего, как мы уже говорили, поражало количество материалов. К примеру, число медных образцов — более 4000 с этой небольшой раскопанной площади многократно перекрывало все, что мы знали и учли для сотен изученных срубных поселков от Северного Причерноморья до Южного Урала. Невозможно было себе представить, что в каких-либо селищах количество каменных молотков будет превышать 1500. Во множестве каменных литейных форм отливали в больших всесезонных комплексах прежде всего тяжелые горнопроходческие орудия — кайлы, пешни и т.п.

Кости животных

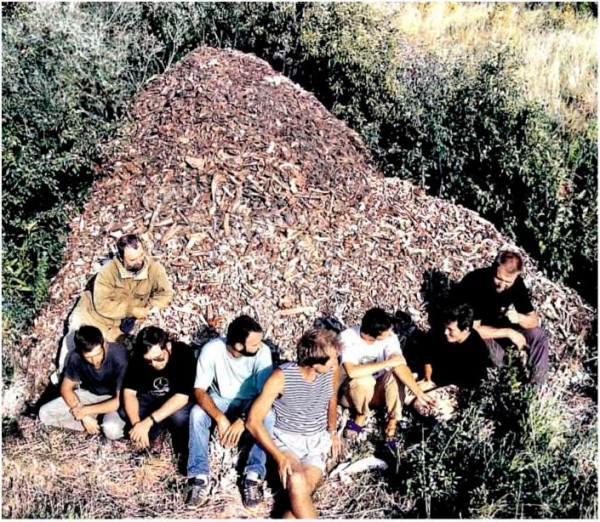

Но, пожалуй, наибольшее потрясение археологов вызвало громадное количество костей животных, извлеченных из культурного слоя Горного (рис. 6). Более 2,5 млн. целых или по преимуществу дробленых костей! Цифра без какого-либо преувеличения фантастична на фоне прочих памятников. Она на несколько порядков превышает численность самых богатых коллекций, которые удавалось добыть из культурных слоев евразийских поселков любой эпохи. На Горном резко доминировали кости домашних коров и быков: около 80% от всех учтенных. Число умертвленных, употребленных в пищу или убитых с жертвенными целями коров равнялось примерно 50 000! Но ведь на Горном вскрыто не более 5% всего культурного слоя... И потому в конечном итоге крайне трудно представить себе общую невероятную массу скота, топтавшего некогда каргалинские увалы.

Однако эти неисчислимые стада состояли совсем не из местных животных. Коров и овец, чьи кости буквально забивают культурный слой, пригоняли сюда с запада, даже от Средней Волги. Скот меняли на медную руду, которую соплеменники развозили и разносили по многочисленным поселкам срубной общности, расположенным к западу от Каргалов. Совершенно непостижимо, как те, кто изо дня в день были заняты горными работами и плавкой металла, могли содержать такое чудовищное по числу голов стадо и ухаживать за ним, особенно зимой...

Рис. 6. Селище Горный. Этот «холм» содержит более 2,5 миллионов костей домашних животных.

Мы определенно утверждаем, что скот получали в обмен на руду, но не на выплавленную здесь медь и, тем более, не на готовые изделия из меди. Каргалинский горно-металлургический центр расположен в аридной зоне, с минимумом лесных богатств, где очень мало материала для выжига древесного угля - основного топлива при выплавке меди и ее литье. Здесь не были в состоянии выплавлять медь на потребу соплеменников, заселявших огромную безрудную зону. Именно по этой причине мы и обнаруживаем во многих поселках срубной общности — как близких, так и на сотни километров отдаленных, — каргалинскую руду. Истребление же лесов в Каргалинском регионе грозило аборигенам нешуточной экологической катастрофой: без топлива здесь почти невозможной становилась даже обыкновенная жизнь.

Так как же впервые были обнаружены Каргалы?

Даже простое и лаконичное перечисление всех заслуживающих внимания черт Каргалов, которые можно относить к разряду феноменальных или парадоксальных, — намерение, в этой краткой статье, конечно, неосуществимое. Повторим, что Каргалы множество раз ставили нас в тупик иррациональным характером своих важнейших деталей. Перебирая их, можно завершить нашу статью, пожалуй, одной из самых любопытных загадок, которые поставил перед нами этот комплекс: «Так как же впервые были обнаружены Каргалы?».

Археологи в 1989-1991 гг. нашли этот комплекс по десяткам тысяч холмов рудных отвалов и шахтных провалов, оставленных горняками как бронзового века, так и нового времени. Российские рудознатцы XVIII в. также, не мудрствуя лукаво, пошли по многим тысячам следов горных работ. Их как будто специально подготовили для промышленников нового времени жившие здесь 3000 лет назад шахтеры. Но кто и каким образом прознал об этих рудных богатствах первым в том далеком IV тыс. до н.э.?

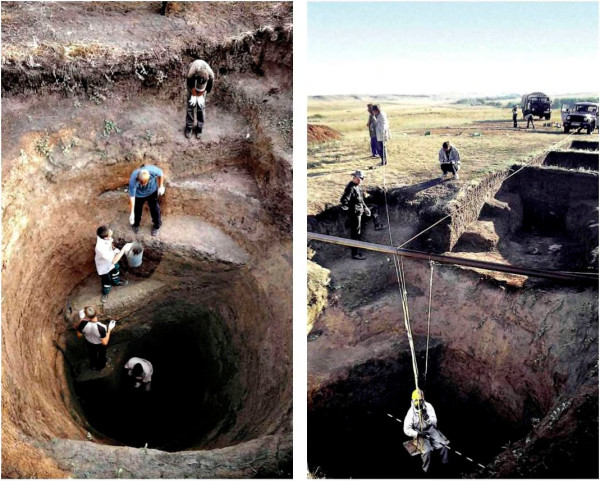

Рис. 7. Селище Горный. 1. Расчистка древней (II тыс. до н.э.) засыпанной шахты; 2. Спуск в расчищенную шахту; ее глубина достигала 12 м.

Обычно в археологической литературе модель первичного открытия какого-либо из месторождений выглядит следующим и, надо сказать, на первый взгляд довольно убедительным образом. В некоем рудоносном районе появляется откуда-то группа (или группы) уже хорошо знакомых с меднорудными минералами людей. В своих блужданиях они наталкиваются на поверхностные выходы руд и зачинают их разработку. Постепенно в горнодобывающее ремесло вовлекаются местные люди, и в конечном итоге они также втягиваются в ряды профессионалов. Модель кажется достаточно логичной, и вполне вероятно, что первые шаги горного промысла в ряде мест именно так и делались. Правда, в подобном объяснении нетрудно углядеть и посылки чисто умозрительной логики. Как правило, скажем, не удается убедительно объяснить, откуда же и по какой причине в том или ином регионе вдруг появляются профессионалы-мигранты? Что их влечет туда?

Возвращаясь к нашим материалам, заметим, что такого рода умозрительно-логичная модель очень плохо объясняет феномен начальных шагов горного промысла на Каргалах. Ее явный сбой обусловлен весьма важным барьером: на Каргалах практически нет поверхностных выходов руд. Во всяком случае, мы их нигде не обнаружили во время десятилетних тщательных разведок по всему рудному полю. Металлоносные породы здесь связаны с коренными песчаниками и мергелями. а те перекрыты могучим, достигающим 10-12 м. вязким и плотным глинистым чехлом. Кроме того, на Каргалах почти нет протяженных рудных жил. Здесь господствуют беспорядочно рассеянные в коренной породе малые и большие линзы с повышенным содержанием малахита и азурита. Эти рудные узлы и блоки необходимо отыскать, что зачастую оказывается самой трудной задачей.

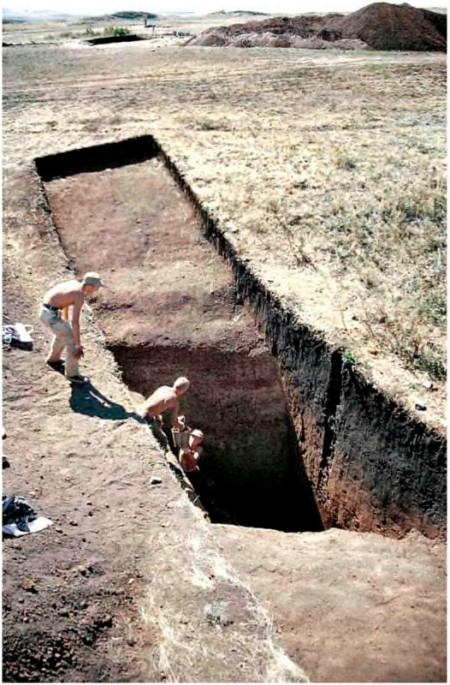

Рис. 8. 1. Стратиграфический разрез древнего разведывательного карьера IV-III тыс. до н.э. 2. Отбор проб для палинологического и радиоуглеродного анализов в разрезе карьера.

Вот что писал в 1881 г. про каргалинские условия разведки и добычи минералов Д. Дашков - один из самых образованных горных инженеров, управляющий завода, где плавилась каргалинская руда: «Каждый удар кайлы может открыть новую жилу в пустой стене породы, с каждым ударом может оборваться надежное гнездо. Понятно, как не обеспечена добыча при подобном залегании руд и сколько нужно иметь подробно исследованных мест, чтобы сделать какие-нибудь предположения на счет будущей разработки...». Заметьте, что говорилось это почти под занавес каргалинской эпопеи. Наверное, те же тревоги мучили рудознатцев с самых первых шагов горного промысла еще на заре бронзового века?

Разведочные карьеры и шахты

Признаемся, что ныне мы не в состоянии разгадать, как в реальности происходило открытие каргалинских руд и кто явился родоначальником этого, в те отдаленные времена, загадочного промысла. Однако теперь мы, пожалуй, в состоянии правдоподобно объяснить, как пытались искать рудоносные минералы в IV-II тыс. до н.э. Но в какой момент люди догадались, что для обнаружения здесь малахита нужно тщательно зачистить коренные песчаники и мергели от вязкого многометрового глинистого чехла, до сих пор остается неясным.

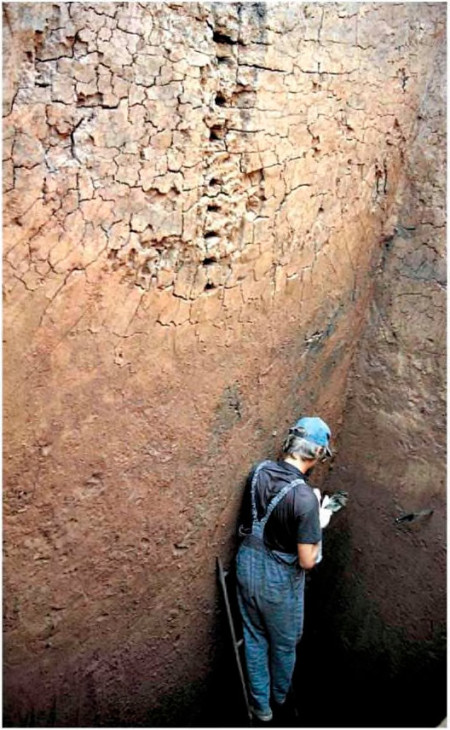

Рис. 9. Небо над Каргалами. Вид из расчищенной шахты.

Вот перед нами огромный карьер; его длина почти 50 м, при глубине до 9 м. хотя сегодня он едва ли не до краев заплыл оползшим грунтом. Карьер был откопан на той площадке Горного, о которой много говорилось в статье. Здесь, согласно серии радиоуглеродных дат, в конце IV тыс. до н.э. люди пробились до коренных пород, вытащив на поверхность до 1000-1200 м3, или около 2,5-3 тыс. т, чрезвычайно липкого грунта. Но старания оказались напрасными и разведчиков постигла неудача: здесь одни из первых шахтеров Каргалов промахнулись, не встретив пригодных для разработки скоплений рудоносных минералов... (Мы же попутно не можем не отметить одну весьма любопытную деталь: подобный метод разведки, именуемый закладкой «геологоразведочных траншей», сохранился до наших дней.)

Когда на Каргалах люди осели на землю и во II тыс. до н.э. возник поселок Горный, поисковые методы приобрели черты более рациональные. Теперь рудознатцы предпочитали закладывать пробивавшую глинистые наслоения чехла округлую в сечении шахту (в русское время их именовали дудками). Место закладки такой «дудки» определялось с помощью неких мистических сигналов, каковые якобы следовали из глубины недр и каковые должен был таинственным образом улавливать вождь или главный рудознатец данной клановой группы.

Мы расчистили одну из таких шахт (рис. 4; 7), расположенную рядом с одним из больших жилищно-производственных комплексов. Но и здесь разведчиков позднебронзовой поры ждала неудача: коренная порода руды не содержала. Такие неудачные шахты надлежало немедленно засыпать. И их засыпали, возвращая земле то, что извлекли из нее, не считаясь с колоссальным трудом по перетаскиванию масс нелегкого грунта. Для древних горняков эта тяжкая процедура являлась обязательной; для нас же такой труд кажется совершенно иррациональным.

Теперь, однако, мы узнали, почему в Каргалы вздыблены почти 35000 заваленных и засыпанных шахт. Часть из них в цель не попала: то были «шахты-неудачники». Но другая часть достигла рудных тел, и от этих «дудок» и карьеров пошли виться подземные и запутанные лабиринты выработок, сложившиеся в конечном итоге в сотни километров.

Уже нанесенный ныне первыми исследованиями Каргалов удар по нашим прежним и во многом умозрительным представлениям о горно-металлургическом промысле производит впечатление довольно сокрушительного, — а ведь речь идет об одном из наиболее важнейших производств в истории человечества. Однако изыскания эти только начались, и потому будем ждать от их продолжения новых откровений.

Е.Н. Черных

БИБЛИОГРАФИЯ

- Черных Е.Н., 1997, Каргалы: Забытый мир. М.

- Черных Е.Н., 2002а, (ред. и сост.). Каргалы. М. Т. I.

- Черных Е.Н., 2002б, (ред. и сост.). Каргалы. М. Т. II.

- Черных Е.Н., 2004, (ред. и сост.). Каргалы. М. Т. III. М.

Источники

- Археологические открытия. 1991-2004 гг. Европейская Россия. Отв. редактор член-корр. РАН Н.А. Макаров. — М.: Институт археологии РАН, 2009. — 476 с., илл.